中学生の子どもの成績が悪くて進路が心配です。どうして成績が上がらないのか知りたい。

こんなお悩みにお答えします。

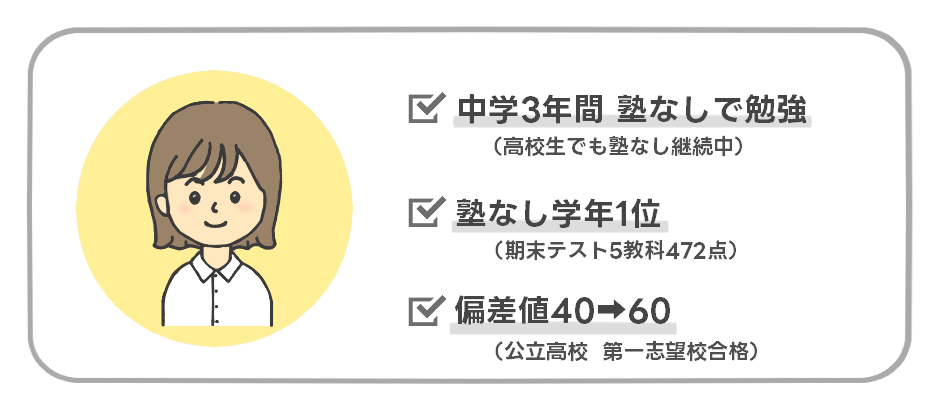

この記事を書いている人

当ブログでは、わが子が塾なしで勉強した方法や使用した教材などを紹介します。

中学生になってから、急に成績が下がってきた…そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。

原因が分からず不安になる気持ち、よくわかります。

本記事では、成績が悪くなる主な理由やその改善策をわかりやすく解説し、親としてできる具体的なサポート方法もご紹介します。

お子さんと一緒に前向きに成績アップを目指す第一歩として、ぜひご活用ください。

成績が悪い中学生に共通する7つの特徴とは?

勉強しているのに成績が伸びない!こんなときには、以下のような共通点があります。

成績が悪い中学生に共通する特徴①:勉強のやり方がわからない

②:目標がない

③:勉強時間が不足している

④:基礎学力が定着していない

⑤:スキマ時間を活用していない

⑥:生活習慣の乱れと集中力の低下

⑦:親の関わり方が逆効果になっている

1つずつ解説していきます。

①:勉強のやり方がわからない

成績が上がらない子どもの多くは、そもそも勉強の進め方がわかっていません。

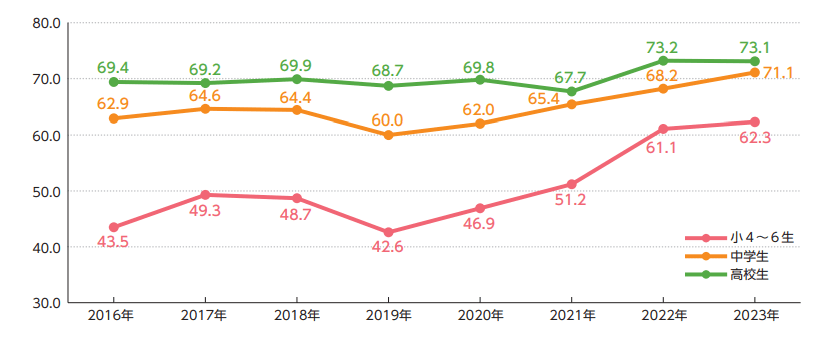

以下は、小学生から高校生を対象とした調査結果で、「勉強のしかたがわからない」と答えた割合です。

小中学生は 2019 年から、高校生は 2021 年から増加傾向にあることがわかっています。

とくに小中学生の増加幅が大きく、小4~6年の6割、中高生の7割は勉強のしかたに悩んでいるのです。

このように、勉強のやり方がわからない子どもは多くいることがわかりますね。

つまり、やみくもに問題を解いても効果が出づらく、成績向上は見込めないという結果になります。

たとえば、教科書を読んだだけで満足したり、答え合わせをせずに終えてしまったりと、このようなやり方だと成果につながらないのは当たり前です。

正しい勉強法を知ることで、成績アップへの第一歩となるでしょう。

②:目標がない

明確な学習目標を持たない中学生は、勉強に対する動機や方向性を見失いがちです。

「なぜ勉強するのか」「何のために頑張るのか」という根本的な疑問を抱えたまま学習を続けても、集中力や継続力を維持することは困難になります。

とはいえ、将来の目標を明確に答えられる中学生はあまりいないでしょう。そんなときは、小さな目標を立てましょう。

たとえば、

・期末テストで平均点以上とる

・前回よりも10点以上点数を上げる

このような、達成できそうな目標をたてるのがおすすめです。

目標を設定することで、日常的な学習にも大きく影響を与えます。

具体的な目標があれば、それに向けて計画的に学習を進めることができるからです。

目標意識が欠けていると、テスト前の一夜漬けや宿題をこなすだけの学習に陥りやすくなってしまいます。

③:勉強時間が不足している

勉強時間の少ない中学生は、知識の定着が十分ではない可能性があります。

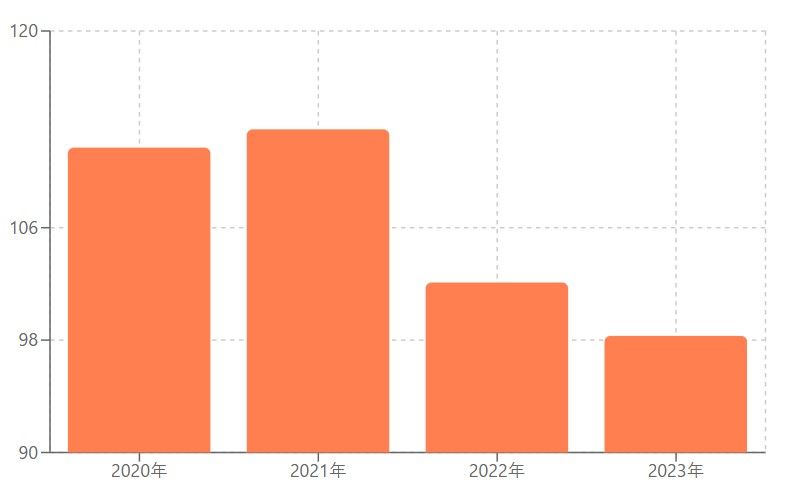

中学生の勉強時間に関する調査では、以下のような結果があり、減少傾向にあることがわかっています。

- 2020年:111.7分

- 2021年:113.0分

- 2022年:102.1分

- 2023年:98.3分

成績上位者と下位者の学習時間の差は大きく、勉強時間が短ければ学習内容も薄く成績を上げることは難しいでしょう。

つまり、適切な勉強量を確保することで、必然的に勉強時間も増え、成果につながると言えます。

また、ただ長く机に向かうだけでなく、学ぶべき範囲をどれだけ進めたかが重要です。

たとえば、数学の問題集を「1章〜3章まで解く」といった具体的な量を意識することで、学習の密度が高まります。

さらに、同じ問題を繰り返すことで理解が深まり、記憶にも残りやすくなりますよ。

成果を出すには、時間と量の両方を意識した学習が欠かせません。

-

中学生の勉強時間の理想は1日にどのくらい?短時間で効率よく勉強する方法を紹介

続きを見る

④:基礎学力が定着していない

学習の土台となる基礎学力の不足は、中学生の成績不振における最も重要な要因です。

定期テストで平均点に届かない子どもの多くは、基本的な知識や技能が身についていない状態にあります。

たとえば、

- 数学では小学校で学ぶ分数や四則演算

- 国語では漢字や基本的な語彙力

- 英語では基礎的な単語や文法

といった要素が挙げられるでしょう。

とくに「読み・書き・計算」といった学習の根幹となる能力が乏しいと、新しい学習内容を積み重ねることが困難になってしまいます。

これらの基礎が曖昧なまま中学校の授業に臨んでも、内容を理解することは難しく、結果として学習意欲の低下や自信の喪失につながる悪循環が生まれてしまいます。

基礎学力の定着なくして、中学校レベルの学習内容を習得することはできません。

⑤:スキマ時間を活用していない

日常生活の中にでスキマ時間を有効活用できていない中学生は、学習機会を大幅に逃している状況にあります。

成績が良い生徒とそうでない生徒の違いは、まとまった勉強時間だけでなく、こうした細切れの時間をどう使うかにも表れてくるのです。

通学時間や食事前後の待ち時間、入浴前、寝る前など、一日の中には多くのスキマ時間が点在しています。

わが子は、英単語の確認や、社会や理科の暗記事項のチェックをしています。

とくに暗記系の学習内容は、長時間集中して取り組むよりも、短時間で繰り返し接触する方が記憶に残りやすいという特徴があります。

一回あたりの時間は短くても、積み重ねることで大きな学習効果を生み出すことができますよ。

⑥:生活習慣の乱れと集中力の低下

規則正しい生活リズムを維持できていない中学生は、学習に必要な集中力や記憶力が低下しやすい状態にあります。

中学生になると部活動の本格化やSNSの利用増加により、小学生時代と比べて生活パターンが大きく変化するためです。

とくに睡眠不足は学習能力に直接的な影響を与える重要な要因となります。

規則正しい生活リズムこそが、安定した学習成果を支える基盤なのです。

-

中学生は寝る時間が遅すぎる!理想の睡眠時間は?

続きを見る

⑦:親の関わり方が逆効果になっている

「成績を上げてほしい」と願うあまり、子どもの自主性を奪ったり、プレッシャーを与えすぎたりすることで、勉強に対する嫌悪感を生み出してしまう場合があります。

たとえば、常に勉強の監視をしたり、テストの点数だけで評価したり、他の子どもと比較するような発言を繰り返したりすることは、子どもの自信を失わせる原因となります。

また、子どもが嫌がっているのに塾や習い事を押し付けることで勉強嫌いになることも。

一方で、全く関心を示さない「放任」も、子どもにとっては不安や孤独感を生み出す可能性があります。

適切な距離感を保ちながら、子どもの努力を認め、困った時にはサポートする姿勢が重要です。

-

高校受験で親ができることは意外と簡単!子どものために今日から実践できる

続きを見る

成績を上げるための親ができる具体的な対策5選

成績を上げるためには、ただ「頑張る」だけでは不十分です。

仕組みを見直し、日々の行動を変えていくことで、少しずつ成果が現れていきます。

成績を上げるための具体的な対策①:毎日の学習時間を決めて「習慣化」する

②:基礎の見直しから始める

③:問題演習を中心としたアウトプット学習

④:勉強しやすい生活リズムと環境を整える

⑤:テストまでの計画を立てる

それでは1つずつみていきましょう。

毎日の学習時間を決めて「習慣化」する

学習を習慣にすると、毎日の勉強が自然な行動になります。

最初は短時間でも構わないので「夕食後に30分だけ机に向かう」といったルールを決めるだけでも、継続しやすくなります。

決まった時間に勉強を始めることで、脳が学習モードに切り替わりやすくなり、集中力も自然と高まっていきます。

成績向上のためには、毎日一定の学習時間を確保し、それを継続する習慣づくりが不可欠です。

ただし、部活動や他の活動で忙しい場合は、朝の時間帯や通学時間、夕食前の短時間など、スキマ時間を有効活用することも重要になります。

「この時間になったら必ず勉強する」というルーティンを確立できれば、勉強することが当たり前の行動として定着していきますよ。

基礎の見直しから始める

基礎基本を徹底的に見直して必ず解けるようにしましょう。

つまずいた部分をそのままにすると、新しい内容が理解できず、学力が伸びないからです。

面倒くさがらずに苦手な単元に戻って、教科書の基本に立ち返ることが大切です。

数学の応用問題が解けないなら、計算や公式の理解を見直す必要があり、英語が苦手なら基本的な文法をやり直す必要があります。

基礎が固まれば、応用も問題も解けるようになり自然と学力が身についてくるでしょう。

問題演習を中心としたアウトプット学習

教科書を読むことはとても重要ですが、インプットばかりしていては学力は身につきません。

知識は使ってこそ定着します。

問題演習を通じて、どの知識が使えるのかを確認することが効果的なのです。

間違えた問題は放置せず、解き直すことで理解が深まります。

インプットとアウトプットのバランスを取りながら学ぶことが、点数アップに直結します。

わが子は、理科や社会などの暗記科目を夜に勉強して、朝起きたら覚えているか確認しています。

勉強しやすい生活リズムと環境を整える

夜更かしやスマホ漬けの生活では、集中して学ぶことが難しくなります。

毎日同じ時間に寝起きして、勉強中はスマホを別の部屋に置くといった工夫で、勉強に集中できる環境を作りましょう。

-

スマホと学力は関係ないの?見すぎるとヤバいかも

続きを見る

また、集中できる環境も大切になってきます。

テレビがついていたり、兄弟がゲームをしてたりと、このような部屋では集中して勉強することは難しいでしょう。

-

勉強に集中できる部屋のレイアウト!成績アップの秘訣

続きを見る

生活の土台が整えば、自然と学習の質も高まります。

子どもと一緒にテストまでの計画を立てる

勉強を押しつけるのではなく、スケジュールを一緒に立てたり、「頑張ってるね」と声をかけたりするだけでも効果があります。

たとえば、次のテストを目標にして一緒に計画を立てると、達成感を得やすくなります。

わが子の定期テスト前の勉強パターンですが、

- 1ヵ月前から教科書を読み込んでインプットしておく

- 図やグラフなども覚える

- 2週間前になったら、アウトプット中心の学習

- ワークを3周やってわからない問題をなくす

- 余裕があったら学校ワーク以外の問題にも触れておきます

- わが子はスタディサプリをやっているので、これで補っています

わたしもテスト前は、今どんな勉強をやればいいのか子どもと一緒に考えて、毎日過ごしています。

とくに、私から見て苦手だなと思う教科は克服してほしいので、「今日はこれやったら?」などと声を掛けています。

孤独にさせないことが大切ですね。

成績が悪い中学生の進路選択

勉強できない中学生が、進路に迷ったときの選択肢を4つ紹介します。

成績が悪い時の進路①:偏差値の低い高校へ進学

②:定時制高校

③:通信制高校

④:就職

1つずつ解説していきます。

①:偏差値の低い高校へ進学

1つ目の進路は、偏差値の低い高校への進学です。

卒業後、大学や短大に進学する子は少なく、就職する人がほとんどです。

わたしが住んでいる地域の農業高校は、偏差値38ぐらい。卒業後の就職先に地元の企業に勤める子が多数います。

昔から企業と高校に信頼関係があり、卒業生を優遇して雇ってもらえます。

かねてから就職に力を入れている高校なので、地元企業からの評判もよかったりします。

偏差値が低くても、農業高校や商業高校、工業高校などは専門的な知識を身につけられるので、就職に有利でもあります。

②:定時制高校

定時制高校とは、夜間に学校に通います。

偏差値の低い人や、学費の関係で昼間は働いて夜勉強している方もいます。

卒業後は高卒認定がもらえるので、大学や短大進学も可能です。

③:通信制高校

通信制高校とは毎日通う必要がない高校です。

ほとんどの学校で、内申点や試験はなく面接だけで入学できます。

デメリットは自分で管理をしないと卒業するのは難しく、レポートや登校日などの管理が必要となること。

卒業後は高卒認定がもらえるので大学や短大進学も可能です。

④:就職

日本はまだまだ学歴社会なんですよね。

中卒には厳しく、仕事に就くのも一苦労します。

たとえば、バイトですら「高卒以上」なんて制限があったりします。

やむを得ず中卒で働く場合は、肉体労働や親の跡継ぎ、中小企業で中卒可の企業などが挙げられます。

さらに給料は、高卒・大卒よりも低くなるところがほとんどです。

できれば、中卒で就職するのは避けたいですね。

成績が悪い中学生の進路選択のポイント2つ

進路を選ぶときの大事なポイントは2つあります。

①:レベルに合った高校を選ぶ

お子さんの学力に合った高校を選ぶことが大切です。

なぜなら、ギリギリでレベルの高い高校に入学しても、入学後の勉強についていけず退学する人もいるから。

将来、進学か就職かも視野に入れながら選ぶといいですよ。

現在は普通科の他にも、様々な専門的な学科が増えています。

高校の学科別生徒数-および他-5-ページ-プロファイル-1-Microsoft_-Edge-2022_07_12-12_20_43-1-1024x841.png)

レベルに合った高校の選択と自分のやりたいこと、将来を見据えて学校を選ぶといいかもです。

②:子どもの意見を尊重する

子どもの意見は必ず聞くことです。

少しでも偏差値の高い高校へ入学してもらいたいものですが、親の意見を押し付けるのは絶対にやめましょう。

子ども自身が納得しないと、その後の高校生活が続かなくなってしまう可能性があるからですね。

成績が悪い中学生にも、必ず改善のきっかけはあります。

大切なのは、焦らず・責めず・一緒に向き合うこと。

小さな成功体験を重ねながら、子どもの「自信」と「意欲」を育てていきましょう。

成績が悪い中学生に親ができること

成績が悪い中学生に、親ができることを紹介します。

成績が悪い子どもに親ができること①:勉強することの意味を教える

②:勉強方法を一緒に考える

それでは解説していきます。

①:勉強することの意味を教える

勉強しないと将来どうなるのかを話します。

たとえば「肉体労働で過酷な仕事をするのか」「自分の好きな仕事に就き楽して稼ぐのか」など自分の未来像を想像させたりします。

なりたい自分を想像すれば、その目標に向かって努力できるかもしれませんね。

勉強することの意味を教えることで、やる気が出てくる場合もありますよ。

勉強しないと人生の選択肢が限られる。ということが伝わるように話しましょう。

-

成績が悪い中学生に共通する特徴と親ができるサポート術を紹介

続きを見る

②:勉強方法を一緒に考える

勉強方法とは「どんな手段で勉強していくか」ということです。

- 独学

- 塾

- 通信教育

3つ挙げましたが、成績が悪いお子さんは、独学は難しいかと思います。

成績が悪い場合は「勉強のやり方」を知らないことが多いからです。

そのため、通塾や通信教育の利用で効率よく成績アップが期待できます。

経済的に余裕があり、子どもが塾へ行くことに納得していれば通塾してもOKですが、塾へ通えば成績が上がるわけではなく、子どもにやる気があることが前提。

わが子は、おうち学習でスタディサプリで勉強していました。

-

スタディサプリの本音レビュー!口コミ評判、デメリットを徹底解説

続きを見る

なお、スタディサプリ以外だと以下の通信教育がおすすめです。

勉強が苦手なお子さんには、「すらら」と「進研ゼミ」がおすすめです。

タブレットを用いた学習形態で、基礎基本から学習できます。以下は、各通信教育を詳しく解説した記事です。

まとめ:焦らず子どもと一緒に一歩ずつ改善を

成績が悪い中学生には、共通する原因がいくつかありますが、適切な対策をとれば十分に挽回は可能です。

まずは生活習慣を整え、毎日の学習を習慣化すること。

親の関わり方も子どもの意欲に大きく影響します。

焦らず一歩ずつ取り組めば、成績は必ず変わります。

本人のやる気や勉強時間、理解力などが関係してきますが、まずはお子さんに合った方法で勉強を進めてきましょう。

-

【無料で資料請求あり】中学生におすすめ通信教育!

続きを見る