子どもが勉強しているけど集中力がないみたい。どうすれば集中できるのか教えてほしい。

以上のような悩みを解決できる記事を書きました!

この記事を書いている人

当ブログでは、わが子が塾なしで勉強した方法や使用した教材などを紹介します。

今回は、子どもの集中力について解説します。

勉強に集中できない、やる気が出ない、イライラする・・・。

そんな悩みを抱える子どもや親御さんは少なくありません。

この記事では、なぜ集中できないのかという原因から、スマホ対策・環境改善・気持ちの切り替え方など、すぐに実践できる具体的な方法を紹介します。

受験生にも効果的な方法や、親ができるサポート法も解説しているので、子どもの集中力を高めたい方はぜひ最後までお読みください。

子どもの集中力はどれくらい続くのか?

子どもの集中力は年齢によって大きく異なります。

- 小学生:15〜20分

- 中学生:30~60分

- 高校生:40〜60分

実際、人間の脳には集中力の限界があり、大人でも90分以上の継続的な集中は難しいとされています。

ベネッセの調査によると、高い集中力を発揮するには15分、継続的な集中力は40分〜90分ほどしか保てないといわれています。

子どもの集中力は約15分周期で波があり、無理に長時間勉強させても効率は下がります。

小学校の授業が45分、中高では50〜60分に設定されているのも、この集中力の特性を考慮しているからです。

勉強に集中できない5つの原因

お子さんが勉強に集中できないとき、その背景には様々な原因が隠れています。

以下では、特に多くの子どもたちが直面する5つの主な原因と、それぞれの対処法について解説します。

勉強に集中できない原因①スマホやゲームなどの誘惑がある

②疲れや睡眠不足で脳が働かない

③勉強する環境が整っていない

④勉強の目的が不明確でモチベーションが低い

⑤ストレスやイライラなどで感情面の乱れている

それでは1つずつ解説していきます。

①:スマホやゲームなどの誘惑がある

現代の子どもたちは、スマホやゲームなどのデジタル機器が密接に関係しています。

スマホにおいては、通知チェックのつもりがいつの間にか30分以上のSNS閲覧につながることも珍しくありません。

とくに10代の脳は刺激にとても敏感。

LINEやSNSの通知があるだけで強い誘惑を感じ、友達とのつながりを実に大切に思います。

勉強中はスマホを別室に置く、通知をオフにするなど、物理的に誘惑を遠ざける環境作りが効果的です。

親子で「デジタルデトックスタイム」を設けるのも良い方法でしょう。

-

スマホと学力は関係ないの?見すぎるとヤバいかも

続きを見る

②:疲れや睡眠不足で脳が働かない

十分な睡眠は脳のパフォーマンスに直結します。

睡眠不足の状態では、記憶の定着や情報処理能力が著しく低下し、どんなに頑張っても集中力は持続しません。

10代の子どもには8〜9時間の睡眠が理想的ですが、多くの子どもたちはそれを下回っています。

-

中学生は寝る時間が遅すぎる!理想の睡眠時間は?

続きを見る

習い事や部活動などで、宿題に取りかかる時刻が遅くなるとその分就寝時刻も遅くなります。

さらに、寝不足の子どもは集中力だけでなく、判断力や自制心も低下しがちです。

規則正しい就寝・起床時間の習慣づけ、就寝前のブルーライト対策、適度な運動など、良質な睡眠を促す生活習慣の見直しが、集中力アップの土台となります。

③:勉強する環境が整っていない

子どもの集中力は周囲の環境に大きく左右されます。

騒がしい場所や物が散らかった部屋、適切でない照明や室温など不快な環境では集中力が分散してしまいます。

-

勉強に集中できる部屋の配置!成績アップの秘訣

続きを見る

「ここにいると集中してできる。」といったような、「勉強モード」に切り替わりやすい空間づくりが重要です。

家庭によって子ども部屋の有無などもあると思うので、子どもと一緒に心地よい勉強環境について話し合ってみてくださいね。

④:勉強の目的が不明確でモチベーションが低い

勉強の目的がなく、「いい成績を取るため」「親に言われたから」という理由だけでは長続きしません。

もし、子どもが「なんで勉強しなきゃいけないの?」と口にすることはあれば、勉強の目的が自分の中で見えていないサインです。

目的がはっきりしていないと、「やる意味がわからないからやる気が出ない」という状態になってしまいます。

まずは、「将来〇〇の仕事に就きたいから」「テストでいい点を取って自信をつけたいから」など、子ども自身の中で小さくてもいいので「目標」を持たせてあげることが大切です。

そのためには、「得意なこと」「興味があること」について話を聞いてみてください。

「前より計算が速くなったね!」といった小さな成長を認めてあげることも重要で、自然とモチベーションアップにつながります。

お母さんに褒められるとうれしいものですよね。

⑤:ストレスやイライラなどで感情面が乱れている

子どもが勉強に集中できないとき、その原因が気持ちの乱れやストレスにあることも少なくありません。

たとえば、「友だちとケンカした」「親に怒られた」「学校で嫌なことがあった」など、小さな出来事でも子どもにとっては大きな負担になります。

気持ちがざわざわしているときは、頭の中がいっぱいで、どんなに勉強しようとしても集中できません。

イライラして「もうやりたくない!」となってしまうことも。

そんなときは、無理に「早く勉強しなさい」と言うよりも、「今日は何かあった?」「気持ち落ち着いたら一緒にやろうか」など、感情に寄り添う声かけが効果的です。

話すだけで気持ちが軽くなり、「よし、少しやってみようかな」と思えることもありますよ。

心が安定していることが、集中力の土台です。

まずは子どもの気持ちに寄り添い、「安心して勉強できる心の状態」をつくってあげましょう。

勉強に集中できないときの具体的な対処法10選

お子さんが集中力を失いがちなとき、効果的な対処法を知っておくと心強いものです。

ここでは科学的根拠に基づいた実践的な方法を10つご紹介します。

勉強に集中できないときの具体的な対処法①スマホを遠ざける

②「ポモドーロ・テクニック」を取り入れてみる

③目標を具体的にする

④音や光をコントロールして集中できる空間を作る

⑤勉強する場所を変えてみる

⑥満腹や空腹状態を避ける

⑦勉強前に軽く運動やストレッチをする

⑧ご褒美ルールでやる気を刺激する

⑨集中力を高めやすい食事と水分補給をとる

⑩「やらなきゃ」より「やってみよう」に思考転換

それでは1つずつ解説していきます。

①:スマホを遠ざける

スマホは現代の子どもたちにとって最大の集中力の敵です。

実際、スマホを使っていなくても、机の上やポケットにあるだけで脳が注意をそちらに向けてしまい、勉強に集中しづらくなると言われています。

勉強中に通知が来るたびに意識が分断され、一度手に取ると元の集中状態に戻るまでに平均23分かかるというデータもあります。

効果的な対策は「スマホとの物理的な隔離」です。

- 別室に置く

- サイレントモードにする

- 親が預かる

といった感じで、スマホに触れさせない、目に入らないようにすることで解決できるでしょう。

また、「勉強が終わったら〇分だけ使っていい」など、ルールを一緒に決めておくと、お子さんも納得しやすくなります。

スマホとうまく距離を取ることで、驚くほど集中力が高まることがありますよ。

②:「ポモドーロ勉強法」を取り入れてみる

ポモドーロ勉強法って聞いたことありますか。

人間の脳は無限に集中し続けられるわけではなく、適度な休息を挟むことで効率よく学習できるのです。

このテクニックの効果は科学的にも裏付けられており、脳の疲労を最小限に抑えながら学習効率を最大化します。

ポモドーロ勉強法のメリットは以下です。

- 集中力の維持:短時間区切りで作業を進めることで、集中力を維持しやすくなる。

- 生産性の向上:集中時間を区切ることで、作業効率が上がり、生産性が高まる。

- 心身のリフレッシュ:短い休憩を挟むことで、心身のリフレッシュ効果が得られる。

- タスクの整理:ポモドーロごとにタスクを区切ることで、タスクの整理がしやすくなる。

子どもにとっては、ずっと座り続けることも苦痛な場合もあります。

そこで、「あと25分だけ」という明確な時間設定があることで心理的な抵抗が減り、取り組みやすくなります。

ダラダラと勉強するよりずっと効率的ですよ。

③:目標を具体的にする

子どもが動かないのは、目標があいまいで、自分のこととしてイメージできていないからかもしれません。

とくに小学生や中学生は、「将来のため」などの漠然とした目標ではピンとこないことも。

以下のような感じで、目標は具体的に決めます。

- テストで90点を取る

- 夏休みの宿題を○日までに終わらせる

- 〇〇高校に合格したい

- 数学のワークを1日〇ページやる

- 15分だけ集中してみる

達成できそうな小さな目標を一緒に決めると、取り組みやすくなります。

目標がはっきりすると、「何のためにやっているのか」がわかり、やる気も出やすくなります。

小さな達成感を積み重ねていくことで、自然と集中力も育っていきますよ。

④:部屋の温度は低めが最適

勉強に最適な室温は18〜22度といわれています。

暑すぎると血流が体表に集中して脳への血流が減少し、寒すぎると体温維持に多くのエネルギーが使われてしまいます。

とくに注意したいのが冬のこたつやヒーターの近くです。

体が温まりすぎると血流が皮膚に向かい、脳への血流が減少し眠気を誘発します。

夏場もエアコンの設定温度は28度ではなく、勉強時間帯だけは24度前後に設定することも集中力アップには効果的です。

また、温度だけでなく湿度も重要で、40〜60%に保つことで集中力の持続につながります。

換気も忘れずに行い、30分に一度は窓を開けて二酸化炭素濃度が高まらないよう注意しましょう。

二酸化炭素濃度が上がると、集中力が低下するといわれています。

2018年に公益社団法人 空気調和・衛生工学会が発表した研究では、室内の空気中に二酸化炭素が多く含まれていると、人は集中しづらくなり、作業量も減る傾向があることが示されています。

集中力アップには快適な環境が欠かせませんね。

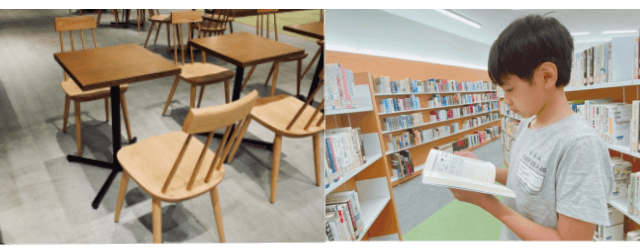

⑤:勉強する場所を変えてみる

同じ場所での勉強に行き詰まりを感じたら、環境を変えてみるのもおすすめです。

環境の変化は脳に新鮮な刺激を与え、集中力を高める効果があります。

脳は新しい環境に置かれると警戒モードに入り、一時的に注意力が高まるのです。

- カフェでは適度な環境音(アンビエントノイズ)が集中力を高める

- 図書館は他の人も勉強している「共同学習効果」が期待できる

という研究結果もあります。

個人によって相性がありますので、お子さんの性格や好みに合わせて試してみましょう。

ただし、環境変化だけに頼ると効果が一時的になりがちです。

家での勉強環境も整えつつ、気分転換として場所を変えるという使い方が長期的には効果的です。

高校受験の教室は他の生徒もいるので無音ではありません。静かな場所と少し賑やかな場所、両方の環境に慣れておくことで対応力も身につきますよ。

⑥:満腹や空腹状態を避ける

食事と集中力には密接な関係があります。

満腹状態では消化に多くの血液が使われ、脳への血流が減少して眠気を催します。逆に空腹状態では血糖値が下がり、集中力の低下や思考能力の減退を引き起こします。

理想的なのは「腹八分目」の状態です。

食べ盛りのお子さんが腹8分目で抑えるのは結構難しい問題ですよね。

⑦:勉強前に軽く運動やストレッチをする

勉強しようと思ったのに全然集中できないときは、体がまだ“勉強モード”に切り替わっていないサインかもしれません。

長時間座っていたり、寝起きすぐに勉強を始めたりすると、脳がうまく働かず、ぼんやりしてしまうことがありますよね。

勉強前の軽い運動は、脳の働きを活性化させる効果があります。

集中力アップには、勉強前に軽い運動やストレッチを取り入れることが効果的です。

- ジャンプをする

- ラジオ体操をする

- 肩を回す

- 深呼吸する

ほんの1〜2分の動きでも、血流がよくなって脳が活性化され、集中力が高まりやすくなります。

マラソンや筋トレなどのハードな運動は疲れてしまい逆効果なので気を付けてくださいね。

⑧:ご褒美ルールでやる気を刺激する

「勉強した後にご褒美がある」というルールを設けることで、やる気がでるお子さんもいます。

心理学では「強化」と呼ばれるこの方法は、行動の継続に効果的です。

ただし、ご褒美の選び方と与え方には工夫が必要です。

たとえば、「30分勉強できたら10分だけゲームOK」「テスト勉強をがんばったら週末にアイスを食べに行こう」「問題集5ページ終わったら10分間好きな動画を見る」など、達成できそうな目標と、ちょっと嬉しいご褒美をセットにしてみましょう。

ポイントは、ご褒美の内容を一方的に決めず、子どもと一緒にルールを作ること。自分で選んだご褒美には、自然とやる気もアップしますよ。

また、物質的な報酬だけでなく、家族との特別な時間や体験なども良いご褒美になります。

⑨:集中力を高めやすい間食をとる

勉強中のちょっとした間食は、集中力維持に役立ちます。

脳のエネルギー源となるブドウ糖を適度に補給することで、思考力や記憶力をサポートできます。

ただし、選ぶ食品によって効果は大きく異なります。

おすすめは、ダークチョコレートやナッツ類。

ダークチョコレートはコレがおすすめです。

ノンシュガーのチョコレートとナッツがおいしい。

これらには認知機能を高める栄養素が含まれています。

逆に、砂糖たっぷりのお菓子は血糖値の急上昇と急降下を引き起こし、集中力の波を作ってしまいます。

間食のタイミングも重要で、集中力が落ち始める2〜3時間おきに少量とるのが効果的です。

一度にたくさん食べるのではなく、少量を時間をかけて食べると血糖値の急激な変動を防げます。水分補給も忘れずに行いましょう。

⑩:「やらなきゃ」より「やってみよう」に思考転換

「勉強しなきゃ…」「やらなきゃ怒られる…」という気持ちは、子どもにとって大きなプレッシャーになります。

こうした“義務感”からのスタートでは、やる気も集中力も続きにくく、勉強がどんどん嫌なものになってしまうことも。

そこで大切なのが、思考の転換。

「やらなきゃ」ではなく、「ちょっとやってみようかな」と気軽に始められる雰囲気をつくることです。

たとえば、「まずは5分だけやってみようか」「この問題だけ一緒にやってみよう」と声をかけるだけで、子どもの心のハードルはぐっと下がります。

小さな一歩が踏み出せれば、意外とそのまま集中できることも多いもの。

最初のとっかかりをやさしくしてあげることで、「やってみたら意外とできた!」という成功体験にもつながります。

親ができる!子どもの集中力をサポートする5つの方法

お子さんの集中力に悩んでいるなら、親としてどのようなサポートができるのでしょうか。

ここでは家庭で実践できる効果的な方法を5つご紹介します。適切なサポートがお子さんの学習習慣を大きく変える鍵となります。

親ができる!子どもの集中力をサポートする方法①:「勉強しなさい!」と言わない

②:小さな成功体験を一緒に喜ぶ

③:親自身もスマホ・テレビなどを控えてみせる

④:生活リズムと食事習慣を整えるサポートをする

⑤:学習環境を整える手助けをする

それでは1つずつ解説していきます。

①:「勉強しなさい!」と言わない

ついつい言ってしまいがちな、「早く宿題やりなさい!」「いつまでゲームしてるの!」といった言葉は、子どもの自主性を損ない、かえって反発心を生んでしまいます。

寄り添う声かけを心がけると、子どもも安心して勉強に向かいやすくなります。

「宿題しなくて大丈夫なの?」「手伝えることある?」といった言い方に変えると、勉強を親から押し付けられたものではなく、自分の課題として捉えられるようになります。

命令ではなく「一緒に」という姿勢が効果的なのです。

寄り添う声かけを心がけると、子どもも安心して勉強に向かいやすくなります。

②:小さな成功体験を一緒に喜ぶ

子どもの集中力とやる気を高めるには、小さな成功体験の積み重ねが必要です。

「前回よりも長く集中できたね」「難しい問題に挑戦したことがすごい」など、結果だけでなく過程を具体的に褒めることがポイントです。

これは「成長マインドセット」を育て、失敗を恐れない姿勢を養います。

成功体験を家族で共有する習慣も効果的です。

夕食時に「今日の頑張ったこと」を話す時間を設けたり、壁に達成カレンダーを貼って可視化したりすると、子どもは自分の成長を実感できます。

喜びを分かち合う関係が、学びの強力な原動力となるのです。

寄り添う声かけを心がけると、子どもも安心して勉強に向かいやすくなります。

③:親自身もスマホ・テレビなどを控えてみせる

子どもは親の行動を見て育つもの。

子どもの集中力に悩む親自身が、常にスマホを確認していたり、テレビをつけっぱなしにしていたりしては、説得力がありません。

まずは、親自身が「集中する姿」を見せることが重要です。

おすすめなのが、家族全員での「デジタルデトックスタイム」を設定してみること。

夕食後の2時間は、リビングにスマホを置かず読書や会話の時間にするなど、家族全体で取り組むと子どもも抵抗感なく参加できますよ。

また、親が趣味や仕事に集中している姿を見せることも効果的です。

子どもの前で「今30分は集中して〇〇をするから、その間は話しかけないでね」と伝え、実際に集中する姿を見せましょう。

集中力は「感染」するものであり、親の背中から学ぶことも多いのです。

④:生活リズムと食事習慣を整えるサポートをする

子どもの集中力は生活習慣と密接に関連しています。

とくに睡眠不足は集中力低下の大きな原因となるため、一定の就寝・起床時間を維持することが重要です。

成長期の子どもには8〜9時間の睡眠が理想的です。

-

中学生は寝る時間が遅すぎる!理想の睡眠時間は?

続きを見る

栄養バランスの取れた食事も欠かせません。

とくに朝食は脳のエネルギー源となり、集中力の土台を作ります。

タンパク質(卵、乳製品など)と炭水化物のバランスが良い朝食を心がけましょう。また、オメガ3脂肪酸(青魚、クルミなど)は認知機能向上に効果があります。

規則正しい生活習慣は、短期間でに身につくものではありません。

休日も含めて一貫した生活リズムを保つことで、体内時計が整い、学習に適した状態を作り出すことができます。

親が率先して健康的な生活習慣を実践することが、最も効果的なサポートとなるでしょう。

⑤:学習環境を整える手助けをする

子どもが集中できる学習環境づくりは、親の重要な役割です。

整理整頓された静かな空間は、集中力を高める基本条件となります。

これは必ずやってほしいのですが、視界に入る範囲からスマホやゲーム機などの誘惑を取り除くことです。

また、照明も重要な要素で、暗すぎると目が疲れ、明るすぎると集中力が散漫になります。デスクライトは手元を明るく照らし、部屋全体は少し暗めという組み合わせが理想的です。

集中力アップには、適切な室温(18〜22度)と湿度(40〜60%)を維持することも忘れずに。

そして、子どもの学習スタイルに合わせた環境カスタマイズも大切な要素。

たとえば、音楽があると集中できる子もいれば、完全な静寂が必要な子もいますね。

どの環境だと勉強しやすいかを子どもに尋ね、一緒に最適な環境を作り上げていくプロセスそのものが、自己管理能力を育てる良い機会となります。

まとめ:集中力アップで成績アップしよう

今回は、集中力が続かない原因と対処法をご紹介してきました。

最後にもう一度、集中できないときの対処法をおさらいしておきましょう。

①:スマホを遠ざける

②:「ポモドーロ勉強法」を取り入れてみる

③:目標を具体的にする

④:部屋の温度は低めが最適

⑤:勉強する場所を変えてみる

⑥:満腹や空腹状態を避ける

⑦:勉強前に軽く運動やストレッチをする

⑧:ご褒美ルールでやる気を刺激する

⑨:集中力を高めやすい間食をとる

⑩:「やらなきゃ」より「やってみよう」に思考転換

勉強方法が知りたいなという方は以下の記事を参考にしてみてください。

-

塾なし学年1位がやっている勉強法!志望校合格へのロードマップ

続きを見る