中学生はみんなスマホを持っているの?スマホはいらない思うんだけど持っていないと友達との関係が心配。

以上のような悩みを解決できる記事を書きました!

この記事を書いている人

当ブログでは、わが子が塾なしで勉強した方法や使用した教材などを紹介します。

中学生にスマホを持たせるかどうか、本当にお悩みかと思います。

中学生にスマホはいらないという考えもあれば、周りの友達との関係も心配ですよね。

この記事では、スマホを持たせるかどうかの悩みが解決するよう学力と友人関係の両方から解説します。

そして、親としての揺れる気持ちに寄り添いながら、後悔のない選択をするためのヒントをお届けします。

中学生のスマホ所持率

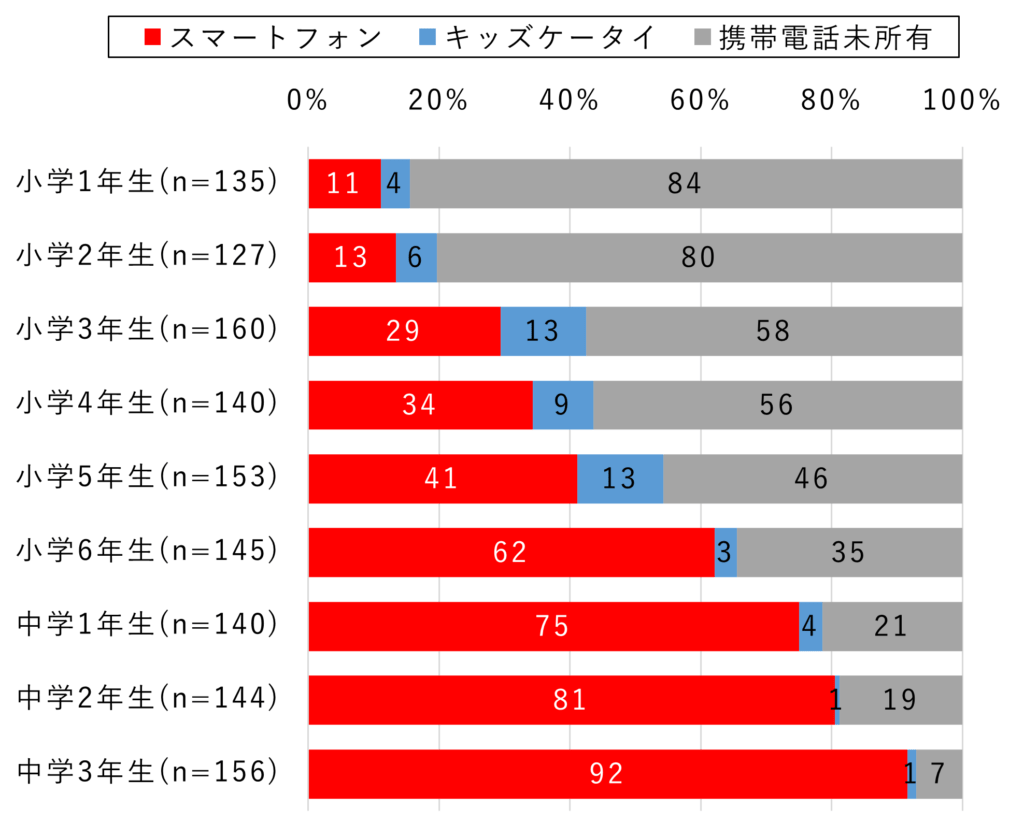

まずは、中学生のスマホ所持率から見ていきます。

中学生のスマホ所持率は、

- 中1:75%

- 中2:81%

- 中3:92%

と、かなり高い数値となっています。

スマホ所持率は高く、持っていない子の方が多いと言えますね。

勉強にスマホを利用している子も多く、現代だからこそできる学習方法があります。

それは、スマホやタブレットで授業動画をながら勉強する方法です。

-

塾なし学年1位がやっている勉強法!志望校合格へのロードマップ

続きを見る

中学生にスマホは必要ないのか?成長期の心と学び

中学生という時期は、心身ともに大きく成長する大切な時期です。

この時期にスマホを持たせない選択をすることが、健やかな成長につながる側面もあります。

1. 集中力と学力の低下の懸念

スマホをいじると成績が下がるという研究結果があります。

-

スマホと学力は関係ないの?見すぎるとヤバいかも

続きを見る

スマホが近くにあれば、気になってついいじってしまうものです。

電源を切ったり、見えないところに置いたりして、スマホを触れない環境にすることで、集中力がは簡単にアップします。

- 通知による中断:頻繁な通知が集中を妨げます。

- 「ながら」学習の定着: 勉強中にスマホを見る習慣がつきやすいです。

- 睡眠不足:夜遅くまで使用し、睡眠の質が低下する恐れがあります。

スマホの使用が習慣化すると、自制心が育ちにくい可能性があります。

集中力と学力の低下が起こる可能性があり、成績が下がることも。

スマホは勉強中には見えない場所に置いておきます。

2. 健全な人間関係の構築への影響

スマホは非常に便利ですが、その誘惑はかなり強力です。

LINEにInstagram、TikTokなど世の中はSNSであふれていますよね。

そこに思春期特有の人間関係の難しさに、SNSが絡むとさらに複雑になります。

- SNS上でのトラブル:誤解や炎上など、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

- 仲間外れの不安:常にグループの動向を気にするようになり、精神的な負担が増します。

- 表面的な交流:文字だけのやり取りが増え、非言語コミュニケーション能力が育ちにくいです。

思春期の時期は、対面でのコミュニケーション能力を育む時期でもあります。

できる限り、顔を見て会話をしたいところですね。

スマホを持つことで友人関係のトラブルが起こることも想像できますね。

3. ネット依存と精神的な負担

スマホは便利ですが、依存症のリスクも潜んでいます。

- 依存性の問題:スマホがないと落ち着かない状態になることがある。

- 自己肯定感の低下:SNSでの「いいね」の数や他者との比較で、自信をなくしやすい。

- プライバシーの問題:意図せず個人情報を漏洩させてしまう危険性。

特に、スマホ依存は深刻な問題で、日常生活に支障をきたすほどです。

具体的には、SNSやゲームなどの没頭から、睡眠不足や学業への影響、さらには対人関係の悪化を招くことがあります。

この依存状態は精神的な問題につながることもあり、必要に応じて専門的な治療が求められます。

4. いじめや仲間外れへの懸念

スマホを持っていないことで、いじめや仲間外れになるのではないかという不安が心をよぎりますよね。

しかし、状況は変わりつつあります。

- いじめの要因:いじめの主な要因はスマホの有無だけではありません。むしろ、スマホを持っていることでSNS上でのトラブルに巻き込まれるケースも報告されています。

- スマホをもっていない中学生: 中学生でスマホを持っていない生徒も一定数存在します。地域差や学校差もありますが、孤立するとは限りません。

- 代替手段の検討:GPS機能付きのキッズケータイや、簡単な通話機能のみの端末など、安全面を確保する代替手段も豊富にあります。

「いじめにあってしまうかも」という不安は、私にもありました。

けれど、そんな心配は無用でした。

スマホを持っていてもいなくても、関係なく良好な友人関係が築けいましたよ。

わたしがスマホを持たせなかった理由

わが子が中学生の頃も、クラスの半分以上はスマホを持っていました。

【スマホを持たせなかった理由】

筆者の子どもは中学卒業までスマホを持たせませんでした。高校でスマホデビューしましたが、中学校時代の仲の良い友達もスマホをもっていなかったことが幸いでした。仲間外れになることなく3年間を過ごし、高校生になってから周りの友達との関係もスムーズに築けています。当時は、学校で遊ぶ約束をしたり、親同士がLINEで繋がっていたためやり取りしたりしていました。

これにより、対面でのコミュニケーション力が自然と身についたと感じています。

高校からLINEで繋がった友達とは、学校で会ってもあまり話すことはないようです。

所詮LINEだけの関係ということ。

やはり、直接顔を見て話せる友人の方が深いつながりが保てると実感しています。

スマホを持たせて後悔しないために

「スマホを持たせて成績が下がった」「最近友人関係が変わった」「夜遅くまでスマホを見ているみたい」と、後悔しないための心構えを紹介します。

1.スマホを持たないメリット

スマホを持たないからこそ得られる、メリットがあります。

持たせてから後悔しないために、今、知っておくべきでしょう。

- 時間とエネルギーの確保:スマホを持たない自由な時間を読書やスポーツ、趣味に充てられます。

- 家族との対話の増加:家族で過ごす時間が増え、コミュニケーションが深まります。

- 自制心と集中力の向上: 自分で時間を管理し、目の前の課題に集中する力が育まれます。

スマホがあると、「家族全員でリビングにいるのに、それぞれがスマホの画面を見ている」なんてこともあります。

ママ友の中でも、勉強もしないで気づけば1時間以上スマホをいじっているという話をよく聞きます。

これでは、学習習慣は身につかないどころか、コミュニケーション不足、また、家での貴重な時間を無駄にしてしまいますね。

中学生が家で勉強できる時間は限られているので、計画的に学習していきたいですね。

2. スマホを持つデメリット

スマホを持つことで、生活が便利になる一方、様々なリスクも生じます。

これらのリスクを親が理解しておくことが重要です。

- 生活リズムの崩壊:夜遅くまでスマホを使うことで、起床時間が乱れます。

- 有害情報へのアクセス:意図せず不適切な情報に触れる可能性があります。

- 金銭的なトラブル: 課金ゲームやフリマアプリでの金銭トラブルに発展することもあります。

スマホにのめり込んで、周りが見えなくなると、生活にも支障が出てきます。

こうなると、普通の毎日を送ることも大変になり、やがては不登校になってしまう可能性もあります。

-

中学生は寝る時間が遅すぎる!理想の睡眠時間は?

続きを見る

3. スマホを持たせるときの注意点

「スマホを持たせる、持たせない」どちらが最適解かはお母さんと子どもの気持ちで決まります。

どちらの選択も、お子様の将来を想う親の愛情から生まれるものです。

まずは親が冷静になり、情報を整理しましょう。

- 話し合い:お子様とスマホを持つことのメリットとデメリットについて、真剣に話し合います。

- 情報収集:学校のルールや、周りのご家庭の状況を把握します。

- 親の考えの明確化:なぜ持たせたいのか、なぜ持たせたくないのか、親の軸を明確にします。

子どもの意見も大切ですが、スマホの料金を払うのは親です。

その辺も踏まえて、スマホを持つときの注意点を説明しましょう。

「みんなが持っているから」という理由でスマホを持たせるのもわからなくもないでですが、親子で納得のいくまで話し合うことをおすすめします。

4. スマホを持つときのルールを作る

スマホを持たせるという選択をするならば、必ず持つときはスマホのルールを決めることが必須です。

ルールは親子で一緒に作ることで、守る意識が高まります。

- 時間制限:使用できる曜日や時間帯を明確に設定します(例:平日は夜9時まで)。

- 使用場所:寝室への持ち込み禁止など、使用する場所の制限を設けます。

- アプリの制限:ダウンロードするアプリは、必ず親の許可を得ることにします。

- フィルタリング:有害情報から守るため、必ずフィルタリングサービスを利用します(フィルタリング:インターネット上の不適切な情報へのアクセスを制限する機能)。

以下に具体的なルールの例をいくつか紹介します。

- スマホはリビングで使用する

- テスト期間中は、スマホは親に預ける

- 食事中は、家族全員スマホをテーブルに置かない

- SNSで個人を特定できる情報は投稿しない

- 夜は9時まで

このように、具体的なルールを作ることで子どもも守りやすくなります。

まとめ:スマホを持たせて後悔しないために話し合おう

スマホを持たない中学生は、決して時代遅れではありません。

むしろ、思春期という大切な時期に、子どもが自立し、健全な人間関係や学習習慣を身につけるための、時間が増えるといっても過言ではないでしょう。

親御さんの悩みは尽きないと思いますが、この記事が、お子様にとって何が一番大切かを考えるきっかけとなれば幸いです。

最適な選択は、ご家庭の愛情と対話の中から生まれます。

ぜひ、納得のいくまで親子で話し合ってみて下さいね。