中学生の勉強部屋におすすめな家具の配置が知りたい。配置を変えるだけで集中力が変わるって本当なの?

こんな疑問に答えます。

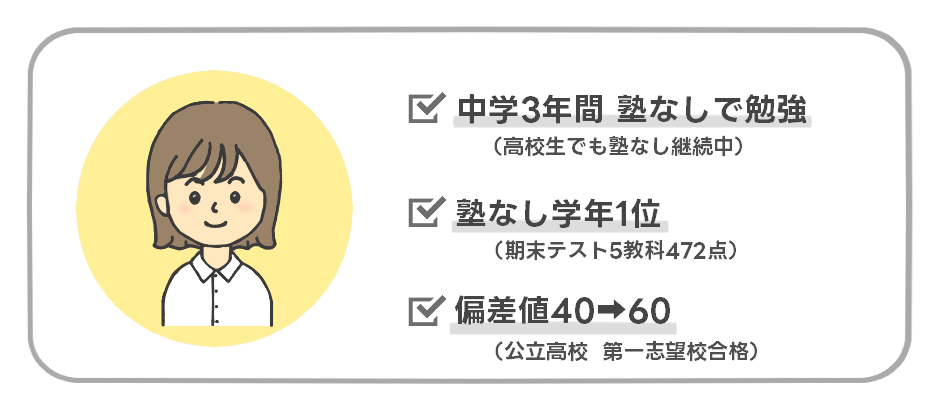

この記事を書いている人

当ブログでは、わが子が塾なしで勉強した方法や使用した教材などを紹介します。

今回は、子ども部屋の家具の配置、レイアウトについて解説していきます。

中学生になると、自分の部屋で勉強することが多くなりますよね。

この記事では実際に、筆者の子ども部屋の配置をもとに集中できる部屋の作り方を解説していきます。

配置を間違えると勉強がはかどらないので注意して読んでみてくださいね。

それではさっそく本題へまいりましょう。

勉強部屋の配置を変える前のポイント

はじめに、部屋の配置を変更する前ポイントを3つほど紹介します。

配置する前のポイント①:床と机の上を片付ける

②:照明をチェックする

③:室温の調節をする

④:余裕のある机が良い

⑤:疲れない椅子に座る

1つずつ解説します。

①:床と机の上を片付ける

部屋に入ったときに、足の踏み場もない部屋だったら、勉強する気にはなれませんよね。

片付けのポイント

・床にモノを置かないこと

・机の上は必要最低限のモノのみ置く

基本的に床の上に教科書や洋服は置きません。

教科書は棚に置き、洋服はタンスやクロゼットに収納します。

机の上には、必要なモノのみを置きます。たとえば、テキストや文房具ですね。

机の上にゲームや漫画本があったら、間違いなく集中できません。

もうひとつ大事なことは、勉強する教科以外の教科書は別の場所に置くことです。

目に入らない場所に片づけて勉強だけに集中にしましょう。

机の上のスペースを確保することが大事ですよ。

②:照明の色や明るさをチェックする

部屋の照明も大事なポイントです。

照明の色の種類は、寒色系と暖色系の2種類あります。

照明の色の種類

寒色系:ホワイト系

暖色系:オレンジ系

勉強するときは、寒色系が適しています。教室やオフィスなどの蛍光灯がそのひとつです。

ちなみに、暖色系はリラックス効果があるため、オレンジ色の照明は勉強には向きません。

また、暗すぎる部屋では目への負担が大きくなります。

机全体を均一に照らせ、手元が明かるくなるデスクライトを活用しましょう。

デスクライトで明るさを調整できます。LEDや調光できるものがおすすめです。

③:室温の調節をする

熱すぎたり、寒すぎたりすれば生産性は下がります。

つまり、部屋の温度が適切でなければ集中できず勉強がはかどらないということです。

事実、アメリカの企業での調査では、下記の通り報告されています。

室温を20から25度に上げることで、従業員のタイプミスが44%減少し、タイプする文字量も150%増加した。

引用:Study links warm offices to fewer typing errors and higher productivity | Cornell Chronicle

このように、室温によって作業効率が変化することがわかっています。

ならびに、こちらの階段教室における温熱環境が学生の心理と集中力に及ぼす影響の論文でも温度と集中力について記してあります。

集中できる環境は「温度23~25度」「湿度40~60%」が最適です。

エアコンや窓を開けて調節しましょう。

④:余裕のある机が良い

教科書やノート、参考書のほか、オンライン授業ではタブレットやパソコンなどを開きながら勉強することもあるでしょう。それらを広げてストレスなく勉強できるサイズの机を選ぶことが大切です。

ちなみに、わが子の机は無印良品。

奥行、幅が広くて教科書やノートを並べても余裕があるので買ってよかったです。

⑤:疲れない椅子に座る

さらにもうひとつ言うと、机の向きも大事ですが椅子も大事。

なんと椅子を変えるだけで集中力が上がる事実があるのです。

長時間座っても疲れない椅子に座ることで集中力アップできます。

姿勢が悪いと集中力だけでなく、体にも悪影響を及ぼしてしまいます。

-

受験生におすすめの勉強椅子を紹介!集中力はイスで変わる

続きを見る

中学生が勉強に集中できる部屋の配置

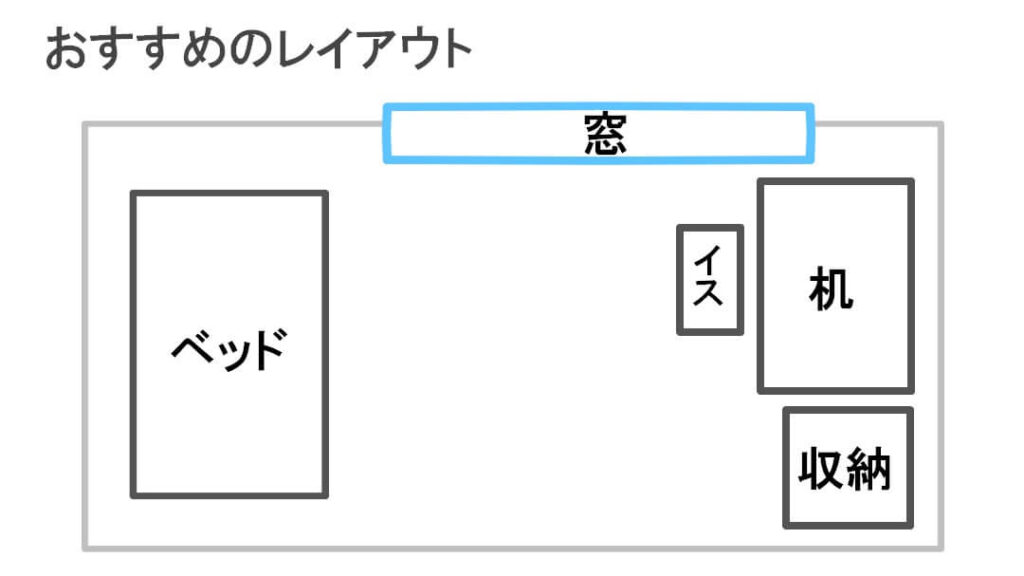

中学生が集中できる勉強部屋のおすすめの配置は下記です。

わが家の勉強部屋は、こんな感じで家具を配置しています。これには理由があるのでこの先を読み進めてください。

それではなぜ、この配置がおすすめなのか解説していきます。

①:机は窓の近くに置く

机は窓に近いところに置きます。もしくは窓に向かって配置します。

机を窓の近くや窓に向ける理由は、目の前に壁があると圧迫感がありストレスを感じてしまうからです。

窓の外を眺めることで、開放感があり気分転換にもなります。

机を壁に向かって配置している場合は移動してみましょう。

圧迫感を軽減できますよ。

②:ベッドは机の反対側に置く

ベッドは机と反対の位置に置きます。

勉強しているときにベッドが視界に入らないようにするためです。

勉強するスペースと、休息するスペースを分けてメリハリをつけることが大事。

ベッドが見えると、「早く寝たいな」「少し横になりたいな」といった気持ちになりがちです。

集中力を切らさないためにも、ベッドが背後になるような配置にしましょう。

③:収納棚は机の横に置く

教科書やワークなどを入れる収納棚は机の近くに置きます。

すぐ横に置くのがいいでしょう。

参考書や辞書など置いておけば、席を立たなくてもノンストレスで手が届くからですね。

棚などを用意し、勉強中に必要な物がすぐに使えるようにするのがおすすめ。

いちいち椅子から立ち上がって取りに行くのは面倒ですよね。

それだけでプチストレスが溜まってしまいます。

我が家ではコレを使っています。

斜めになっているから座ったままでも取れるし、キャスタ―付きで掃除も楽々です。

リビングにはコレを置いています。

東大生の83%はリビング学習!?

今までの解説を覆すようですが、東大生はリビングで勉強している事実があるんです。

なんと東大生の83%はリビングで勉強しています。

実際に、主婦の友社から出版された「東大脳の育て方」にも書かれています。

この本には、TBS「東大王」で人気の伊沢くん、水上くん、鶴崎くんのエピソードも載っていますよ。

さらに4人の子どもを全員東大に合格させた、佐藤ママもリビングで勉強させていたというのです。

>>子ども4人を東大合格に導いた佐藤ママの「リビング学習」のすすめ

リビング学習は勉強へのハードルを下げる効果があります。いちいち自分の部屋に向かわなくてもすぐに取りかかることができるからですね。

とはいえ、私の考えではその家庭の家族構成や環境によって、最適な勉強場所は変わってくるのかなと思います。

たとえば、小さな兄弟がいてリビングは頻繁に泣き声がしている場合や、常にテレビがついている場合など、リビングで勉強するには適していない環境といえます。

リビング学習をするには、家族の協力が必要な場合もありますね。

まとめ:勉強部屋の配置を変えて集中力を上げよう!

それでは最後に今回のおさらいです。

本記事の要約勉強部屋の配置を変える前に注意すること

- 床と机の上を片付ける

- 照明をチェックする

- 室温の調節をする

- 余裕のある机が良い

- 疲れない椅子に座る

中学生の勉強部屋のおすすめ配置

- 机は窓の近くに置く

- ベッドは机の反対側に置く

- 収納は机の横に置く

東大生の83%はリビング学習

- 東大生の83%はリビングで勉強している事実

リビング学習については、あまり気にしなくてOKかと思います。

子ども部屋を勉強しやすい環境に変えて、お子さんのやる気と集中力を上げていきましょう。

-

高校受験で親ができることは意外と簡単!子どものために今日から実践できる

続きを見る